Ligne de Givors-Canal à Chasse-sur-Rhône

Publié le 22-12-2018 à 12h02 (mis à jour le 11-08-2020 à 18h54.)

| |

Ligne de Givors-Canal à Chasse-sur-Rhône |

|---|---|

| Nom RFN | Ligne de Givors-Canal à Chasse-sur-Rhône |

| Numéro RFN | 906 000 |

| Longueur | 2,782 kilomètres |

| Rampe maximale | 7 ‰ 8,2 ‰ sur raccordement de Chasse |

| Altitude maximale | 165,00 mètres 169,00 mètres sur raccordement de Chasse |

| Nombre de voies | 2 |

| Écartement | voie normale |

| Signalisation | BAL |

| Électrification | 1 500 Volts courant continu |

| Mise en service | 1857 |

| Fermeture | – |

| Propriétaire | SNCF |

| Exploitant | SNCF |

| Trafics | voyageurs et marchandises |

Cette ligne a été conçue pour assurer la liaison entre la vallée du Gier et le sud de la France en lien avec la ligne de Lyon à Avignon. Bien que très courte, cette ligne comporte deux ouvrages d’art notables, les viaduc de la Méditerranée et de la lône, qui lui permettent de franchir le Rhône.

Histoire

Dans le cadre de la construction du chemin de fer de Lyon à Avignon par la rive gauche du Rhône, une loi du 1er décembre 1851 autorise la concession par adjudication à la fois de la ligne principale, mais aussi d’un raccordement avec le chemin de fer de Saint-Étienne au niveau de Givors.

L’adjudication est menée le 3 janvier 1852. La ligne est alors concédée à Messieurs Génissieu, Boigues et compagnie, Émile Martin et compagnie, Édouard Blount, Parent, Drouillard, Benoist et compagnie. Cette adjudication est approuvée par un décret à la même date.

La Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon est autorisée par décret le 27 mars 1852. Ce même décret autorise sa substitution aux concessionnaires initiaux.

La ligne est ouverte au trafic le 6 juin 1857, plus de deux ans après l’ouverture de la ligne de Lyon à Avignon. En rive droite, la ligne se raccorde alors à la ligne entre Lyon et Saint-Étienne par une bifurcation en pleine voie immédiatement au nord du pont sur le Gier. À cette bifurcation orientée vers Saint-Étienne, la ligne laisse les voies en direction de Lyon sur sa droite et s’en écarte pour traverser le Garon. Elle prend alors quelques mètres d’altitude dans une large courbe qui la ramène vers le Rhône pour franchir les voies de la ligne de Saint-Étienne à Lyon par un passage supérieur et aboutir au pont de la Méditerranée. Moins d’un mois après la mise en service de la ligne, le 30 juin, la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon fusionne au sein de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et la Méditerranée. Cette nouvelle compagnie récupère par la même occasion la concession de la ligne de Lyon à Saint-Étienne.

La mise en service de la ligne de Givors à Nîmes le 18 août 1879 entraîne une modification importante du raccordement au niveau de Givors, ainsi que la création du dépôt et du triage de Badan plus au nord sur la ligne de Saint-Étienne à Lyon. La ligne entre Lyon est Saint-Étienne est déviée vers l’ouest depuis le nord du triage de Badan et rejoint le tracé primitif de la ligne de Givors à Chasse au niveau de son pont sur le Garon dont elle reprend ensuite le tracé jusqu’à l’ancienne bifurcation à l’extrémité du viaduc du Gier. Au niveau de la bifurcation vers Nîmes est installée une nouvelle gare baptisée Givors-Canal dont le bâtiment-voyageurs est implanté dans le triangle formé par les lignes en direction de Saint-Étienne et de Nîmes. La ligne de Givors à Chasse commence désormais à la sortie de la gare de Givors-Canal côté Lyon. En outre est créé au débouché du pont de la Méditerranée sur le Rhône, un raccordement à double voie vers le nord rejoignant la ligne de Saint-Étienne à Lyon à l’extrémité sud du triage de Badan et permettant de relier directement les directions Lyon-Perrache et de Chasse-sur-Rhône sans rebroussement à Givors. (Ce raccordement dit « de Badan (poste 1) à Chasse-sur-Rhône (poste 3) » constitue la ligne n° 750 316 du réseau ferré national.)

Dans le cadre d’un projet de création de lignes de chemins de fer stratégiques autour de Lyon, prescrit par un arrêté ministériel du 12 juillet 1881, il est envisagé la construction d’un raccordement vers le nord (de et vers Lyon) à Chasse-sur-Rhône. Ce raccordement est concédé à titre éventuel, sous réserve de déclaration d’utilité publique, à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la convention signée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie le 26 mai 1883. Cette convention est approuvée par une loi le 20 novembre 1883. Le raccordement de Chasse-sur-Rhône est déclaré d’utilité public par décret présidentiel le 24 avril 1884, qui en rend la concession définitive. Il est mis en service le 1er juin 1890 avec des jonctions à niveau à ses deux extrémités. (Ce raccordement d’une longueur de 1,682 kilomètres constitue la ligne n° 830 336 du réseau ferré national.)

Le 1er juin 1910, la ligne entre Tassin et Givors est mise en service, achevant l’itinéraire de dédoublement de la ligne de Paris à Lyon passant par Nevers et Paray-le-Monial. Le secteur de Givors-Canal est une nouvelle fois largement remodelé. Les voies venant de Tassin sont branchées directement à celles allant vers Nîmes au niveau du bâtiment-voyageurs de Givors-Canal, assurant ainsi la continuité vers le Sud de l’itinéraire. Pour permettre aux trains de circuler directement entre Saint-Étienne, la Vallée du Gier et Tassin, la ligne de Saint-Étienne est une nouvelle fois déplacée entre le Garon et le Gier. Elle passe désormais du même côté du bâtiment-voyageurs que celle de Nîmes dont elle se détache en sortie de la gare et emprunte un nouveau tracé pour rejoindre son viaduc sur le Gier. Alors que la ligne de Tassin débouche vers Nîmes, elle est aussi pourvue d’un raccordement à double voie en direction de Badan et Lyon. Toutefois, elle ne comporte pas de liaison directe avec la ligne de Givors à Chasse. La liaison entre ces deux lignes, limitée au service des marchandises, s’effectue alors par un rebroussement à Badan.

En 1924-1925 le viaduc de la Méditerranée est réparé et renforcé pour permettre le passage des locomotives les plus lourdes notamment de type Pacific.

L’État approuve le 7 mars 1928 un projet tendant à la création d’un raccordement direct entre la ligne de Paray-le-Monial à Givors et celle de Givors à Chasse. La réalisation de ce raccordement nécessite la déviation des voies de la ligne de Lyon à Saint-Étienne qu’il doit franchir par un passage supérieur. Ce projet est déclaré d’utilité publique par décret le 12 mars 1928. Ce raccordement est mis en service en mai 1930. Il est dit de « Badan (poste 3) à Chasse-sur-Rhône (poste 3) ». (Ce raccordement d’une longueur de 1,047 kilomètres constitue la ligne n° 775 316 du réseau ferré national.)

Le cisaillement des voies de la ligne de Paris à Marseille au niveau du raccordement nord de Chasse constitue une sujétion d’exploitation de plus en plus lourde au fur et à mesure de la hausse du trafic. Aussi le 7 février 1930, le Ministre des Travaux publics approuve le projet de la Compagnie pour supprimer ce cisaillement. Ce projet est déclaré d’utilité publique par un décret le 21 mars 1930. Le saut de mouton du raccordement de Chasse-sur-Rhône est mis en service en mai 1935.

Le 6 août 1944 le pont de la Méditerranée sur le Rhône est détruit par les bombardement alliés. Réparé provisoirement il est rouvert à la circulation le 8 mai 1945. Il est totalement reconstruit à partir de septembre 1945. Le nouvel ouvrage est mis en service à la fin 1950. Le 12 août 1944, ce sont les triages de Chasse-sur-Rhône et Badan qui sont bombardés.

La ligne et le raccordement nord de Chasse sont électrifiés en 1 500 volts courant continu par caténaire le 17 décembre 1957 dans le cadre de l’électrification entre Lyon et Saint-Étienne. Dans le cadre de cette opération, elle est aussi équipée du block automatique lumineux.

Le raccordement de Badan (poste 3) à Chasse-sur-Rhône (poste 3) permettant d’accéder à la ligne vers Tassin et Paray-le-Monial est déposé à la fin des années 1970.

Textes juridiques :

« N° 3393 - Loi relative au chemin de fer de Lyon à Avignon : 1er décembre 1851 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série X, vol. 8, n° 466, 1851, p. 1003 – 1022.

« N° 3510 - Décret qui approuve l’adjudication, passée le 3 janvier 1852, pour la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon : 3 janvier 1852 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série X, vol. 9, n° 478, 1852, p. 32 – 36.

« N° 6423 - Décret portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon : 27 mars 1852 », Bulletin des lois de la République Française, Partie supplémentaire, Paris, Imprimerie Nationale, série X, vol. 10, n° 234, 1852, p. 289 – 303.

« N° 14213 - Loi qui approuve les conventions passées, les 26 mai et 9 juin 1883, entre le ministre des Travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée : 20 novembre 1883 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série XII, vol. 28, n° 834, 1884, p. 325 – 333.

« N° 14595 - Décret relatif à l’établissement du chemin de fer de raccordement, à titre d’intérêt général, entre la ligne de Lyon-Marseille et celle de Givors à Chasse : 24 avril 1884 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série XII, vol. 29, n° 867, 1884, p. 315.

« Décret déclarant urgents des travaux à effectuer par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur la commune de Grigny (Rhône) : 12 mai 1928 », Journal officiel de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, n° 79, 18 mai 1928, p. 3529.

« Décret déclarant urgents des travaux à exécuter sur les communes de Ternay et de Chasse (Isère) : 21 mars 1930 », Journal officiel de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, n° 79, 31 mars et 1er avril 1930, p. 3529.

Viaduc de la Méditerranée

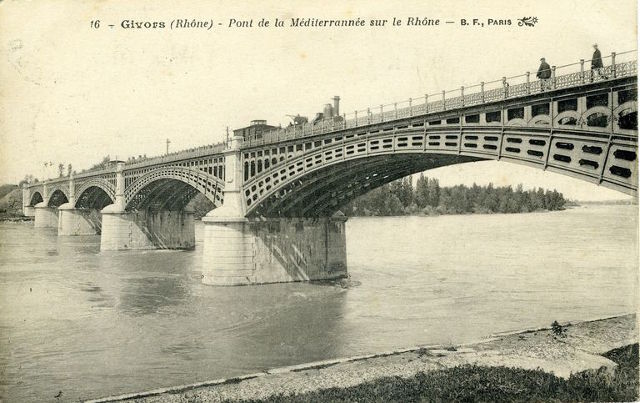

C’est l’ouvrage majeur de la ligne. Il s’agit d’un viaduc à deux voies franchissant le bras principal du Rhône entre l’Île du Grand Gravier et la rive gauche.

Il a été initialement construit en 1856. Il comportait alors 5 arches en fonte de 40 mètres d’ouverture appuyées sur deux culées et quatre piles en pierre. Chaque arche comprenait six arcs en fonte surmontés de tympans, eux aussi, en fonte. Ces derniers supportaient des voûtains en briques sur lesquels les deux voies reposaient par l’intermédiaire d´un matelas de ballast.

Vers le début du XXe siècle des désordres sont apparus sur l’ouvrage en raison de la fragilité des structures métalliques. De ce fait la circulation des machines les plus lourdes y a été interdite. Dès avant 1914 la compagnie avait envisagé de le reconstruire en remplaçant les arches par des poutres droites. Néanmoins le service de la navigation du Rhône a refusé ce projet. Une nouvelle étude a été menée pour envisager la suppression d’une des piles. Toutefois la Première guerre mondiale et les désordres économiques qui l’ont suivi ont fait abandonner l’idée de reconstruire l’ouvrage au profit d’un renforcement de l’existant.

Ternay, viaduc de la Méditerranée entre 1900 et 1918. Photo : CC-by-nc-nd Bibliothèque Municipale de Lyon, collection de la Maison du Fleuve Rhône, cote CP RON 848.

Une décision du ministre des Travaux publics du 11 avril 1924 autorise ce renforcement. Les travaux sont dirigés par Louis de Boulongne, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et ingénieur en chef des Constructions métalliques du PLM. Ils sont menés par l’entreprise Boussiron. Les arches en fonte sont enrobées par du ciment Portland, les pièces d’assemblage en fonte entre les arcs sont remplacées par des cadres en acier et des dalles en béton armé sont ajoutées pour solidariser les arcs et renforcer la structure sous les voies. L’ensemble des travaux a été réalisé sans interrompre la circulation sur l’ouvrage. La réception définitive des travaux est prononcée par une décision ministérielle le 4 décembre 1925.

S’il est épargné en 1940, l’ouvrage est presque anéanti par les bombardements alliés du 6 août 1944. Ceux-ci endommagent fortement les piles, ébranlent les trois travées de la rive droite et détruisent la première de la rive gauche. L’ouvrage est rétabli provisoirement le 8 mai 1945 par la mise en place d’un pont Eiffel à la place de l’arche détruite et la réparation sommaire des autres. Toutefois, une reconstruction plus définitive est indispensable. La SNCF envisage alors de construire un nouvel ouvrage à la fois plus adapté au trafic de l’époque et à la navigation sur le fleuve.

La reconstruction du pont de la Méditerranée est confiée à l’entreprise Boussiron. Celle-ci propose de relier les deux rives par un arc de grande portée. Cette solution originale, qui suscite au départ des craintes, est finalement adoptée. Elle permet de conserver les culées et deux piles de l’ancien pont. L’ancien ouvrage, dont les fondations subsistent en grande partie, a déterminé les caractéristiques du nouveau viaduc : la travée centrale suspendue à deux arcs en béton armé encastrés, de type bow-string d’une portée de 124 m, s’appuie en effet sur les fondations des deux piles de rive de l’ancien pont. Les deux travées d’extrémité sur rive offrent une ouverture en arc surbaissé de 36,36 m de portée. Les deux grands arcs en béton armé de la travée centrale sont des caissons creux distants de 10,70 m. Deux entretoises seulement les relient entre eux. Leurs seize suspentes sont constituées d’une âme en acier enrobée de béton ; espacées de 5,35 m, elles relient les arcs au tablier. Le tablier est constitué d’une dalle en béton armé de 20 cm d’épaisseur, recouverte de 40 cm de ballast. Une piste cyclable est aménagée de chaque côté de la voie par une ouverture pratiquée dans les arcs. Des parapets métalliques bordent le tablier.

Le chantier débute le 3 septembre 1945. Les deux arcs sont construits sur un cintre qui repose provisoirement sur les arcs en fonte des trois travées centrales consolidées de l’ancien ouvrage. Le décintrement a lieu le 2 juillet 1949. Pour ne pas interrompre le trafic ferroviaire pendant la démolition des arcs en fonte et l’exécution des tabliers en béton, il fallait installer un tablier provisoire suspendu aux arcs. La voie provisoire avait été posée 1 m au-dessus de sa cote définitive. Le nouvel ouvrage est achevé et mis en service en 1950, après les épreuves qui ont eu lieu les 20 et 21 novembre. Avec sa portée de 124 m, lors de sa construction il détient le record mondial de portée des ponts-rails en béton armé à double-voie ferrée suspendue. Il s’agit également du premier exemple de ce type de pont sous rail.

Source :

« N° 16 - Réparation et renforcement du viaduc en fonte, sur le Rhône, à Chasse, par soudure à l’arc électrique, addition d’éléments métalliques, enrobement et dallage en béton armé, par M. de Boulongne, ingénieur en chef des Constructions métalliques à la Compagnie P.-L.−M », Annales des Ponts et Chaussées, 1re partie, Paris, A. Dumas, 96e année, tome 1, n° 3, 1926, p. 301 – 311.

Parcours

La ligne à double voie débute théoriquement en gare de Givors-Ville, sur les voies de la ligne de Saint-Étienne à Lyon. Elle s’en sépare en gare de Givors-Canal (PK 1,214). Elle est alors rejointe par les raccordements à double voie de Badan (poste 1) à Chasse-sur-Rhône (poste 3) vers Lyon-Perrache et de Badan (poste 3) à Chasse-sur-Rhône (poste 3) vers Tassin à l’extrémité du viaduc de la lône. Celui-ci d’une longueur de totale de 94 mètres comporte 6 arches de 14 mètres et franchit un bras mort du Rhône. Après un court remblai sur l’Île du Grand Gravier, la ligne traverse le bras principal du Rhône sur le viaduc de la Méditerranée. Dès l’extrémité du viaduc, le raccordement de Chasse-sur-Rhône se détache en direction du nord, alors que la ligne longe le triage de Chasse avant d’atteindre la gare de Chasse-sur-Rhône (PK 4,034) où elle rejoint les voies de la ligne de Paris à Marseille par une bifurcation à niveau.

Matériel roulant

Maillon important du réseau ferroviaire principal, la ligne voit circuler de très nombreux types de matériels. Depuis son électrification elle est cependant prioritairement parcourue par du matériel électrique. Elle a connu notamment les locomotives BB 8100, 2D2 9100, CC 7100, BB 9200 et 9400, BB 8500, BB 7300 et 22200. Elle est aussi le domaine des automotrices avec la présence successive des Z 7100, Z 23500/24500 et Z 55500, ceci sans oublier les TGV.

Desserte

La ligne et le raccordement nord de Chasse supportent une circulation intense avec de nombreux trains voyageurs et marchandises. Jusqu’à la fin progressive de l’exploitation du charbon dans le bassin stéphanois, elle a supporté un trafic de marchandises très conséquent issu à la fois des mines, mais aussi des nombreuses industries installées dans la vallée du Gier et autour de Saint-Étienne. La désindustrialisation rapide du secteur à partir de la fin des années 1960 a rendu le trafic voyageur largement prédominant, d’autant que l’agglomération stéphanoise par sa proximité géographique est désormais intégrée à la dynamique périurbaine lyonnaise. En 1976, la desserte omnibus est renforcée fortement sur proposition de l’OREAM Lyon avec le financement des conseils généraux de la Loire et du Rhône. Cette desserte a été baptisée Stélyrail. Elle a depuis été intégrée aux dessertes TER conventionnées par le conseil régional. La ligne voit donc transiter plusieurs fois par heure des trains omnibus entre les gares de Lyon-Part-Dieu et Saint-Étienne-Châteaucreux. Les TGV entre Saint-Étienne et Paris l’empruntent aussi. Elle reste aussi pour le trafic marchandises le long du sillon Rhône-Saône un maillon de l’itinéraire entre Saint-Germain-au-Mont-d’Or et Chasse-sur-Rhône par Lyon-Vaise et Lyon-Perrache permettant d’éviter la traversée du cœur du complexe ferroviaire lyonnais.