Lyon-Brotteaux

Publié le 17-10-2015 à 22h23 (mis à jour le 23-02-2024 à 22h27.)

| |

Lyon-Brotteaux |

|---|---|

| Propriétaire | Privé |

| Exploitant | – |

| Lignes | de Lyon-Perrache à Genève (et de Collonges – Fontaines à Lyon-Guillotière) |

| Point Kilométrique | 5,770 (et 506,766) |

| Commune | Lyon 6e |

| Ouverture | 1er juin 1859 7 avril 1908 |

| Fermeture | 12 juin 1983 |

| Voies et quais | 5 voies 3 quais voyageurs |

| Altitude | 177 mètres |

| Latitude (GPS) | 45° 46´ 1,96˝ N (45.7672111) |

| Longitude (GPS) | 4° 51´ 34,77˝ E (4.8596583) |

La gare primitive, dite gare de Genève

En 1857 la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Genève est fusionnée avec plusieurs autres au sein de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Or à cette date, la construction de la ligne n’est pas terminée entre Lyon et Caluire, où la gare de Lyon – Saint-Clair était la tête de ligne depuis le 23 juin 1856. La construction de ce dernier tronçon manquant a été retardée par l’attente des autorisations de l’autorité militaire. En effet, la gare devait être implantée dans le périmètre des fortifications de Lyon à l’intérieur du glacis du fort des Brotteaux. Une fois les autorisations obtenues et le pont sur le Rhône construit, la gare de Lyon–Brotteaux, dite aussi gare de Genève, est finalement ouverte le 1er juin 1859 en même temps qu’est mis en service le tronçon de voie la reliant à Lyon – Saint-Clair.

Dès le 24 novembre 1859, la gare des Brotteaux devient une gare de passage, au moins pour les marchandises, avec la mise en service du raccordement de la Guillotière aux Brotteaux qui assure la connexion de la ligne de Genève avec celle de Paris à Marseille. Cette ouverture a permis de mettre en service la gare des marchandises sur le site de Lyon-Part-Dieu. Les deux gares complémentaires à faible distance l’une de l’autre fonctionnent en interaction constante.

La première gare des Brotteaux était située à l’ouest de l’actuelle, le long du boulevard éponyme. Les installations étaient limitées au nord par le cours Vitton et se terminaient au sud au droit de la rue Moncey qui s’achevait alors sur le boulevard des Brotteaux. Étant située dans le périmètre des fortifications de Lyon, l’administration militaire n’avait autorisé qu’une construction légère à structure en bois et remplissage en briques, facile à abattre en cas de conflit. Le secteur étant alors faiblement urbanisé, les voies étaient posées au niveau du sol d’où l’existence de nombreux passages à niveau.

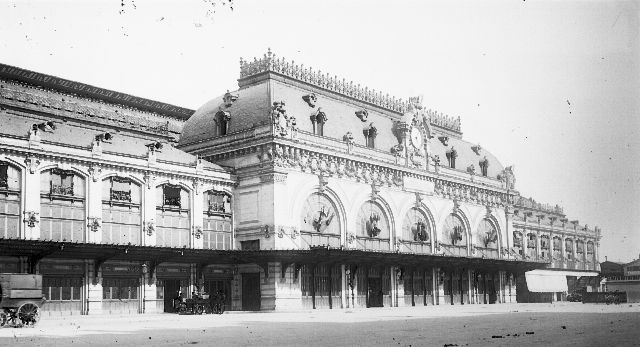

Façade du bâtiment de la première gare des Brotteaux le long du boulevard éponyme. Photo : Archives municipales de Lyon, cote 4FI477.

La seconde gare

Avec le développement de l’urbanisation, il est devenu une préoccupation constante des élus lyonnais de faire supprimer les passages à niveau qui entravaient la circulation dans les rues pendant parfois de très longues minutes. La guerre de 1870 ayant démontré l’inutilité des systèmes de fortification pour protéger les villes face aux équipements de la guerre moderne, le fort des Brotteaux est déclassé en 1884. Dès 1889 la ville de Lyon et la chambre de commerce émettent un vœu demandant la suppression des passages à niveau des cours Vitton, Lafayette et de la rue Paul-Bert. Alors que la circulations des trains s’intensifie avec la mise en service en 1890 de la ligne de Collonges – Fontaine à Lyon-Saint-Clair, la situation n’évolue pas. Après moult arguties la Compagnie du PLM et l’État acceptent la demande de la ville après la mort de plusieurs personnes dans une collision entre un train et un tramway à vapeur au passage à niveau de la rue Paul-Bert resté ouvert en décembre 1901. Ainsi, entre le Rhône à Saint-Clair et les casernes militaires de la Part-Dieu, les voies sont déplacées sur un nouveau tracé en remblai.

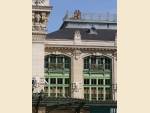

Afin de ne pas interrompre la circulation des trains, les nouvelles voies sont construites à côté des anciennes, profitant de l’espace laissé libre par le déclassement des fortifications. Au niveau des Brotteaux, l’espace libéré par la destruction du fort éponyme étant important, la ville souhaite mener une opération d’urbanisme au sein de laquelle s’insèrera une gare prestigieuse. Ainsi, la ville de Lyon et la Compagnie du PLM supportent chacun la moitié du coût de construction. Les bâtiments destinés au voyageurs sont dessinés par l’ingénieur Victor Louis Rascol et sont décorée par l’architecte Paul d’Arbaut. La gare est inaugurée le 29 mars 1908 par le ministre des Travaux publics, Louis Barthou. L’ensemble des installations est mis en service le 7 avril suivant.

Vue générale du bâtiment et de la halle de la gare des Brotteaux. Cette image a été prise soit peu avant, soit peu après sa mise en service en 1908. Le pont de rue Vauban n’est alors pas encore aménagé. Photo : Archives municipales de Lyon, cote 4FI496.

Les installations composant la nouvelle gare sont comprises entre la place Jules-Ferry à l’Ouest, la rue des Émeraudes au nord, la rue Béranger à l’Est et le cours Lafayette au sud. Elle est constituée par le bâtiment des voyageurs côté ouest, donnant sur la place Jules-Ferry, où se trouvent tous les services à l’usage des passagers, avec sur son flanc est la halle à charpente métallique qui couvre les quais. Cette halle était prolongée à ses extrémité nord et sud par des abris de quais. Un autre bâtiment abritait les bureaux administratifs, la lampisterie, la chaufferie. On trouvait à l’Est des voies principales, sur l’espace compris entre la rue des Émeraudes et la rue Vauban, des bâtiments des messageries où les trains de marchandises déposent les colis, et enfin au sud-est entre la rue Vauban et le cours Lafayette une annexe traction. Celle-ci comportait une demi-rotonde avec 20 voies couvertes évitant aux locomotives de passage d’effectuer les trajets haut-le-pied qui auraient encombré inutilement les voies entre la gare et le dépôt de La Mouche.

Vue générale de la gare des Brotteaux, probablement au moment de son inauguration. Photo : CC-by-nc-nd Bibliothèque municipale de Lyon, Fond Sylvestre, cote P0546 S 2728.

Le bâtiment des voyageurs

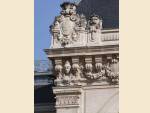

Le bâtiment des voyageurs de la gare Lyon-Brotteaux mesure 153 mètres de long. Il se compose d’un pavillon central et de deux ailes. Le pavillon central mesure 46 mètres sur 19 mètres de large. Il culmine à 23,70 mètres de haut. Il comprend 4 niveaux et un étage de combles. Les 2 ailes sont dissymétriques avec une longueur de 46 mètres pour l’aile sud consacrée aux salles d’attente et au buffet et 61 mètres de long pour l’aile nord destinée aux arrivées. Elles ont toutes deux une largeur de 12 mètres et une hauteur de 16,30 mètres. La structure du bâtiment est en pierres de taille provenant des carrières de l’Isère. Le pavillon central est couvert d’un toit en forme de dôme, alors que les 2 ailes présentent une toiture à 4 pans. Toutes les toitures sont couronnées par des éléments de ferronnerie ouvragés. La couverture est la même pour l’ensemble des 3 toitures : une charpente métallique recouverte d’ardoises plates et grises. La façade principale est rythmée par 27 baies qui se répètent aux étages supérieurs. Au-dessus des linteaux de chacune des portes des ailes sur cette façade sont disposés des cartouches en mosaïque à décor floral indiquant la fonction de la salle à laquelle elle donne accès. Le décor de la façade principale fait partie intégrante de la construction. Les pilastres semblent soutenir la frise du pavillon central et la corniche des 2 autres corps de bâtiment. Au-dessus des chapiteaux centraux, 2 têtes de femmes, l’une coiffée d’un bonnet, l’autre d’une étoile, symbolisent les villes de Marseille et Paris avec au-dessus d’elles, les 2 écussons de ces villes terminus de la Compagnie du PLM Les autres blasons de la frise, groupés 5 par 5, figurent les villes traversées par la compagnie. Une horloge, d’une hauteur de 2,50 mètres, est située au centre du bâtiment, marquant la vocation de l’édifice. La frise est interrompue à l’aplomb de l’horloge, par l’inscription « Chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée ». Un cartouche sculpté immédiatement sous l’horloge précise la période de la construction de la gare « 1905-1908 ». Ces sculptures et bas-reliefs ont été réalisés par l’artiste F. Masson. La façade est pourvue sur toute sa longueur d’une marquise à structure métallique avec une couverture en verre armé.

Deux espaces dédiés aux voyageurs de ce bâtiment retiennent l’attention par leur décor : La salle des pas perdus et la salle du buffet-restaurant.

La salle des pas perdus

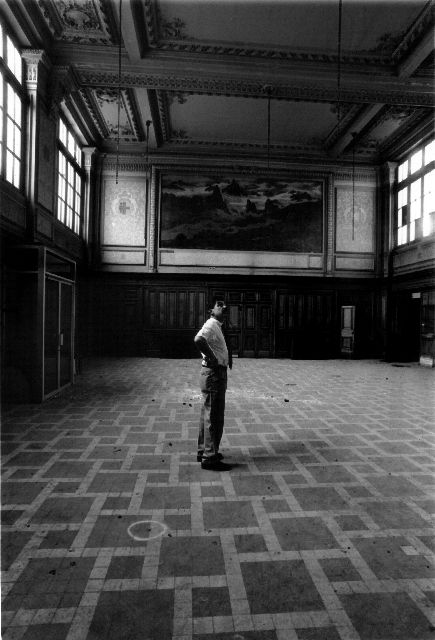

La salle des pas perdus est le vestibule des départs. Elle mesure 46 mètres de long sur 12 mètres de large et 14 mètres de haut. C’est là que se trouvent les bureaux de renseignements et d’enregistrement des bagages, les billetteries avec bancs pour poser les bagages, les bascules pour peser les colis avec leurs casiers à étiquettes, qui sont tous les éléments indispensables aux gares très fréquentées au début du XXe siècle. C’est là le noyau de la gare, lieu de rencontre et de sociabilité. Ainsi une mise en scène très élaborée de l’espace aboutit à décor très théâtral. Le décor stuqué et sculpté des murs et du plafond présente une ornementation variée de volutes, feuillages, pommes de pin, vases, coquilles, fleurs et fruits entourant des écussons peints aux armes des villes de Genève, Paris, Marseille, Nice. Deux toiles de grandes dimensions sont marouflées et placées dans des cadres en stuc. Sur le mur nord, la ville de Marseille est représentée vue du port. Le tableau est signé Charles Lacour et daté de 1909. Le tableau placé côté sud signé d’Antoine Barbier en 1909 représente le lac Léman.

La salle de restaurant du buffet

La salle de restaurant, située dans l’aile sud est riche de ses boiseries, tableaux, miroirs et staffes présentés dans une redondance ornementale du XIXe siècle, où les éléments Louis XVI (pommes de pin, guirlandes) côtoient les motifs Louis XIII (cartouches) ou Louis XIV (coquilles). Deux tableaux recouvrent les murs nord et sud de cette salle. Au nord, les « Glaciers de la Meïge » est une oeuvre de Clovis Terreire ; au sud, le tableau qui lui fait face est de C. Gitrier. Il a pour titre « Chaîne du Mont-Blanc ». Le reste de la salle de restaurant est décoré du chiffre de la compagnie PLM, d’arabesques peintes entourant le blason des villes traversées par la compagnie : Clermont-Ferrand, Auxerre, Grenoble, Marseille, Dijon, Mâcon, Nîmes et Avignon, suggérant ainsi le grand nombre de lignes qui arrivent à Lyon et en partent.

La salle du restaurant. Au fond, on peut voir la toile « Glaciers de la Meïge ». La personne présente est probablement Daniel Abattu, propriétaire du restaurant le Gourmandin. La photo a dû être prise peu après la cession du bâtiment par la SNCF vers 1986-1987. Photo : CC-by-nc-nd, Quinones Marcos, fonds Lyon Figaro 1986-2006, Bibliothèque municipale de Lyon, cote P0741 01266.

La halle

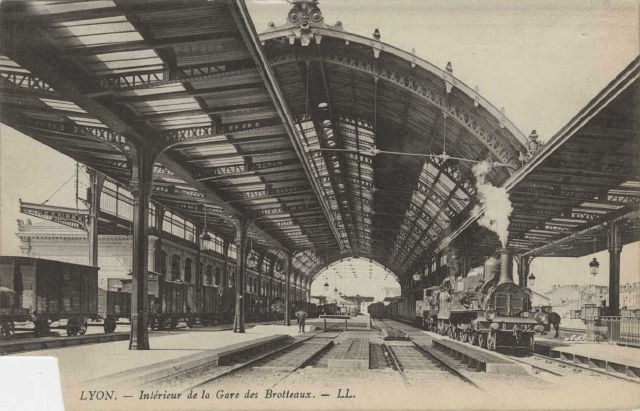

La halle est la nef métallique qui couvre les quais de la gare. Elle est accolée à la face est du bâtiment des voyageurs. Elle est comporte 26 piliers, supportant 13 fermes, sur lesquelles repose une charpente métallique en arc surbaissé supportant la verrière surmontée d’un lanterneau permettant l’évacuation des fumées. Cet ensemble protège 3 trottoirs et 4 voies. Une cinquième voie est protégée par une marquise accrochés aux piliers est de la halle, les 4 autres voies, plus à l’est, réservées au passage des trains sans arrêt ne sont pas abritées. Les dimensions de cette halle sont impressionnantes : 180 mètres de longueur, 35 mètres de portée et 23 mètres de hauteur dont 10 mètres de voûte, et chaque travée a une largeur de 15 mètres. Cette halle est entièrement construite en acier à l’exception de descentes d’eaux en fonte, et du verre armé de couverture. Tous les éléments métalliques sont boulonnés et rivés. Les arbalétriers et les poutres sont en treillis dont les ailes sont reliées par une âme constituée de croix de Saint-André. Les tirants reliant les arbalétriers sont soutenus par 5 poinçons en aiguille pendante selon le principe des fermes Polonceau. L’ensemble des éléments métalliques a été fourni par la Société des forges de Franche-Comté (Forges de Fraisans).

Vue générale de la halle de la gare des Brotteaux. Cette image a été prise peu après sa mise en service. On remarque sur la voie à côté de la locomotive le pont transbordeur permettant de déplacer les wagons d’une voie à l’autre. Photo : Archives municipales de Lyon, cote 4FI497.

Évolutions du site

En 1946, alors que le dépôt de Lyon-Vaise est encore à l’état de ruines suite aux bombardement de la guerre, l’annexe traction est adaptée provisoirement pour devenir le centre de rattachement des nouvelles locomotives Diesel affectées à Lyon. Elle est équipée d’un poste de stockage et de distribution du gas-oil et un petit atelier de réparations est aménagé sous la rotonde. Des 040 DA (futures A1AA1A 62000) y sont affectées, puis les 48 locomotives 030 DA (futures C 61000) ainsi que les 12 trucks associés y sont réceptionnées avant leur répartition sur tout le réseau. L’annexe assure aussi l’entretien des locotracteurs affectés dans un large périmètre autour de Lyon. Après la reconstruction du dépôt de Lyon-Vaise, l’entretien des locomotives Diesel et des locotracteurs y est transféré le 18 février 1952.

Lors de l’électrification de la ligne de Collonges - Fontaines à Lyon-Guillotière cette même année 1952, la rotonde de l’annexe traction est démolie, ainsi que les abris de quais. Les quais sont allongés pour permettre de recevoir des trains de 400 mètres de long.

En 1959 un poste tout relais à transit souple remplace les anciens postes 1 et 2 de la gare. Ce poste reprend en télécommande la bifurcation de Lyon-Saint-Clair.

Dans les années 1960, la toiture du bâtiment des voyageurs est refaite de façon simplifiée, faisant disparaître de nombreux éléments décoratifs.

Entre 1980 et 1982 les halles messageries ont été rasées et la partie du terre-plein à l’angle des rue Béranger et des Émeraudes a été aliéné en 1983-84 pour permettre l’alignement des rue Béranger et Michel-Rambaud. Ceci a permis de créer une pénétrante routière longeant les voies depuis le pont Poincaré jusqu’à la rue Paul-Bert.

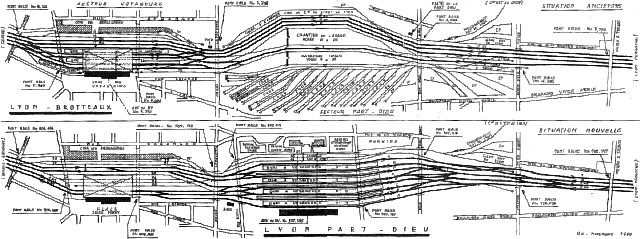

Plan des voies en 1983 (Doc. : La Vie du Rail).

Le bâtiment principal de la gare a été partiellement classé monument historique le 7 mai 1982, en particulier sa façade, sa toiture et la salle des pas perdus.

La gare a été fermée définitivement au trafic voyageur au soir du 12 juin 1983. Sa halle métallique couvrant les voies a été détruite de mai à juillet 1985, le bâtiment des voyageurs a été vendu, et les installations marchandises rasées. Depuis, le périmètre de la gare a été transformé en plateau de remisage et sert pour le stationnement des rames en attente de leur prise de service en gare de Lyon-Part-Dieu.

Entre 2003 et 2007, les toitures et les façades du bâtiment des voyageurs, ont été restaurées en profondeur pas ses propriétaires pour leur redonner leur lustre d’antan.

Les circulations

Bien que très élégante, la gare des Brotteaux n’est restée que la deuxième gare de Lyon, loin derrière Perrache, longtemps plus centrale. Ainsi, elle n’était pas sur le parcours des trains les plus prestigieux comme Le Mistral ou le train bleu. Seuls les convois desservant les destinations de Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Genève, Lons-le-Saunier… s’y arrêtaient systématiquement. C’est alors qu’elle était déjà condamnée à brève échéance, à partir de 1981, que son rôle s’est accru très fortement avec le passage et l’arrêt systématique des TGV arrivant de Paris depuis la ligne nouvelle.

Le réseau miniature

C’est en 1952 que la SNCF met à disposition de l’AMFL (Association des Modélistes Ferroviaires du Lyonnais) un local dans l’aile nord du bâtiment voyageur de la gare des Brotteaux. Dès 1956 le local est agrandi et un réseau de trains miniatures est installé. En 1959, le réseau atteindra la configuration définitive, en U avec les spectateurs se déambulant au centre de cette installation imposante. Les fragiles décors des montagnes, de la ville ou de la plaine étaient protégés du public par des barrières construite en tubes de chaudières de locomotives à vapeur. Ce réseau ouvert au public pendant une trentaine d’année tous les dimanches après-midi entre octobre et mai était devenu une attraction lyonnaise. Ce réseau a été démantelé lors de la fermeture du bâtiment en préalable à sa vente, en 1985.

Les vestiges

En dehors de l’ancien bâtiment des voyageurs restauré, il ne reste que peu de choses de la gare. Cet ancien bâtiment des voyageurs abrite des restaurants au rez-de-chaussée et des bureaux dans les étages. De 1989 à 2022, la salle des pas perdus a été une salle des ventes avant de devenir, elle aussi, un restaurant. La salle du restaurant de l’ancien buffet a perdu son décor au fil des réaménagements successifs et des divisions de la salle en établissement « branchés ». Les peintures qui l’ornaient seraient préservées, peut-être au musée des Beaux-arts de Lyon, malgré un démontage sans soin.

Un petit bâtiment administratif de l’ancienne gare-marchandises existe toujours à l’Est, reconverti pour les besoins de l’infrastructure. Au Sud-Est, il reste aussi un bâtiment administratif de l’ancienne annexe traction et l’embase du château d’eau servant à alimenter les locomotives à vapeur. Ces locaux sont eux aussi dédiés à l’infrastructure.

Photos

Cliquer sur les imagettes pour agrandir.